新闻资讯

News

10

2025

-

04

发光学报·特邀综述 | 高效钙钛矿量子点发光二极管:挑战和优化

作者:

导读

钙钛矿量子点发光二极管(Pe-QLEDs)作为新兴的显示技术,凭借其卓越的色彩纯度、调节灵活的发光波长、窄的半峰宽和高光致发光量子效率,在显示和照明领域展现出巨大的应用潜力。随着研究的不断深入,Pe-QLEDs在性能上取得了显著的突破,但依然面临着许多挑战,如缺陷、离子迁移等问题,这些都影响了其长期稳定性和工作效率。因此,如何通过有效的优化策略提升Pe-QLEDs的性能,是当前研究的重要方向。

近日,苏州大学功能纳米与软物质研究院的廖良生、王亚坤课题组,在权威期刊《发光学报》上发表了一篇题为《高效钙钛矿量子点发光二极管:挑战和优化》的特邀报告论文。该论文由硕士研究生李梦娇担任第一作者,全面而系统地探讨了钙钛矿量子点(PQDs)的合成、挑战与优化策略,特别在配体工程、界面钝化和自组装策略的优化手段上做出了具体的阐述,为Pe-LEDs的研究提供了新的思路和方法,最后对Pe-LEDs仍旧存在的问题和发展方向进行了总结与展望。

引言

PQDs的典型结构遵循ABX3构型,其中A通常是指Cs+、CH3NH3+(MA+)或CH(NH2)2+(FA+);B表示二价铅离子(Pb2+);X表示卤素离子(Cl-、Br-或I-),这种灵活的结构赋予了PQDs独特的电子和光学特性。作为传统量子点的替代品,PQDs具有极低的形成能和缺陷容忍性。通过调节其晶体结构、组成以及表面配体,PQDs能够展现出从红到蓝的可调发光特性,且具有高色彩纯度和优秀的光致发光量子产率,使其成为商业电视和显示器最有前途的材料之一。特别值得注意的是,量子点发光二极管在宽色域显示器中表现出卓越的性能,这使其成为未来先进显示技术的领跑者。

热注入法和阴离子交换法作为合成PQDs的有效技术,虽然能够有效控制PQDs的尺寸和形貌,但依旧面临着一些瓶颈,尤其是合成过程中产生的缺陷和离子迁移问题。PQDs在合成过程中容易产生不同类型的缺陷,包括点缺陷和表面缺陷,这些缺陷会导致光电性能的下降。例如,深层缺陷可能引起非辐射复合,从而降低光致发光效率;表面缺陷则可能增加离子迁移的可能性,影响器件的长期稳定性。离子迁移不仅会破坏量子点的晶体结构,还可能在界面上形成缺陷,进一步影响载流子的注入和光电转换效率。为了克服上述问题,研究者们提出了多种优化策略,从配体工程到界面钝化技术,再到自组装策略,不断提高Pe-QLEDs的性能和稳定性。

钙钛矿量子点发光二极管的优化策略

(1)配体工程

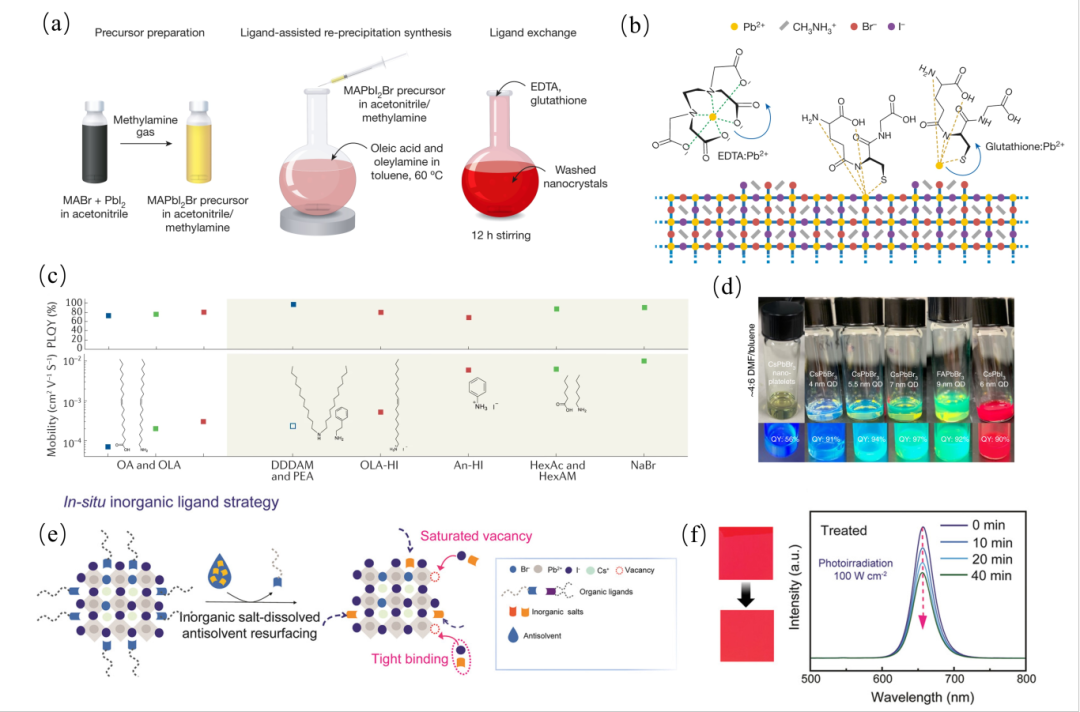

在PQDs的研究中,配体工程已被证明是提高器件性能和稳定性的重要策略。通过选择合适的配体对材料表面进行改性,可以有效地降低缺陷密度,抑制离子迁移,提高载流子迁移率,提高发光效率,如图1所示。通过使用EDTA和GSH等配体,研究者能够减少未配位的Pb2+,减少缺陷密度,有效抑制卤化物偏析并提高带隙稳定性。此外,双极表面改性和增加π共轭长度、增加配体的横截面积等方法也被证实能够进一步提升载流子迁移率,降低缺陷密度,并提高辐射复合效率。

图1:(a) 合成和配体处理步骤:将钙钛矿前体溶解在乙腈和甲胺中,通过改进的配体辅助再沉淀方法合成量子点;(b) 谷胱甘肽、EDTA和表面Pb2+之间的分子相互作用;(c)具有不同配体组成的PQDs的光致发光量子效率和载流子迁移率。(实心正方形表示空穴迁移率,而空心正方形表示电子迁移率,每个点的颜色对应于相应PQD的发射颜色。阴影区域突出显示了可以替代传统OA和OAm的配体);(d)悬浮在DMF/甲苯混合物中的不同尺寸、形状和组成的双极表面改性PQDs;(e)使用具有弱极性反溶剂的原位无机配体策略;(f)经处理的金属卤化物钙钛矿薄膜在100 W·cm-2光照下的带隙稳定性

(2)界面钝化

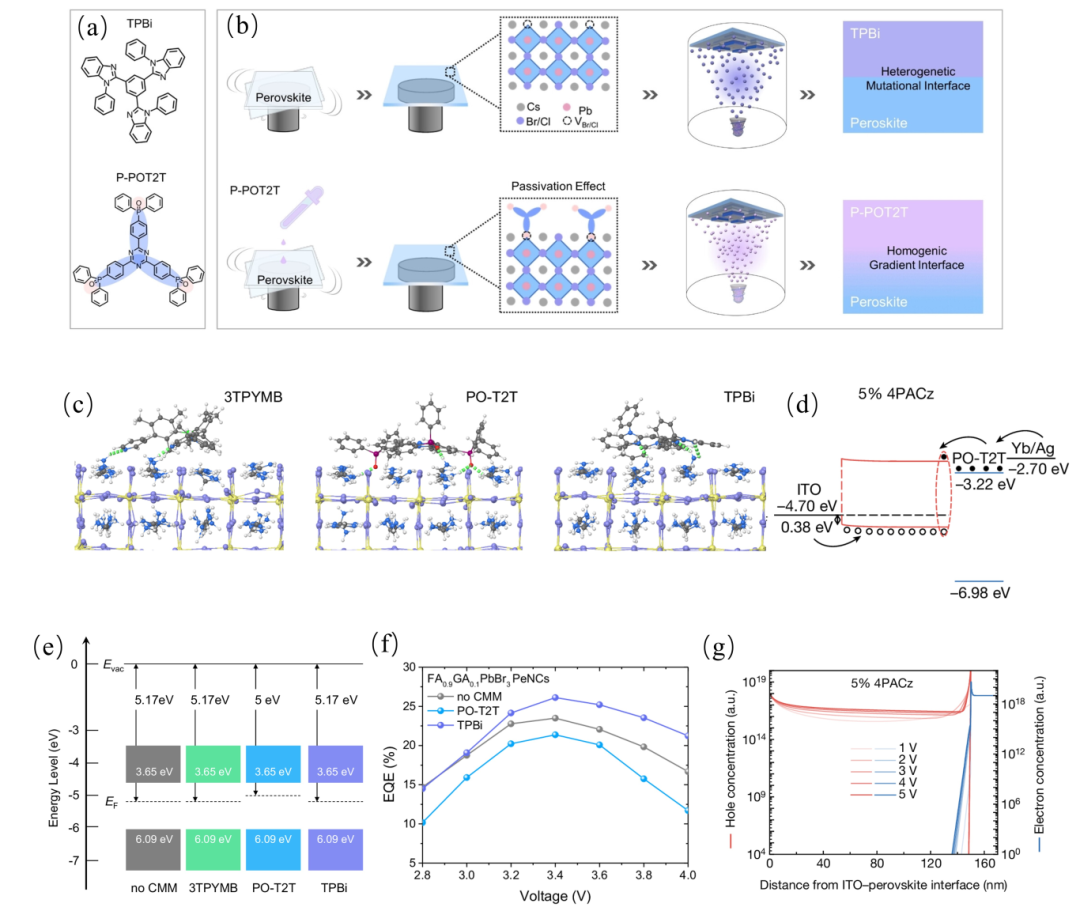

现有研究表明,器件界面处的缺陷与非辐射复合相关,使界面缺陷成为Pe-OLEDs中影响效率和稳定性的重要因素之一。如图2所示,研究者们通过引入新型电子传输材料(如P-POT2T),形成均匀的梯度接口,抑制Pb2+表面未配位离子的存在,从而降低界面复合,改善载流子注入,最终提高器件的稳定性和效率。此外,使用具有大表面积和多个结合位点的多价π共轭分子策略可以抑制金属卤化物钙钛矿表面上的动态无序,从而产生具有最小非辐射复合的近乎完美的发射体;使用4PACz作为具有强电子接受能力的分子掺杂剂策略不仅实现了从n型到p型导电性的转变,还能保持优秀的光致发光量子效率。

图2: (a) TPBi和P-POT 2 T的分子结构;(b)获得均匀梯度界面的方法示意图;(c)用CMM对FAPbBr3钙钛矿结构进行DFT优化示意图;(d)掺杂4PACz的Pe-LEDs的能级图;(e) FAPbBr3量子点的电子结构示意图;(f) EQE直方图;(g) 4PACz在不同电压下的掺杂

(3)自组装策略

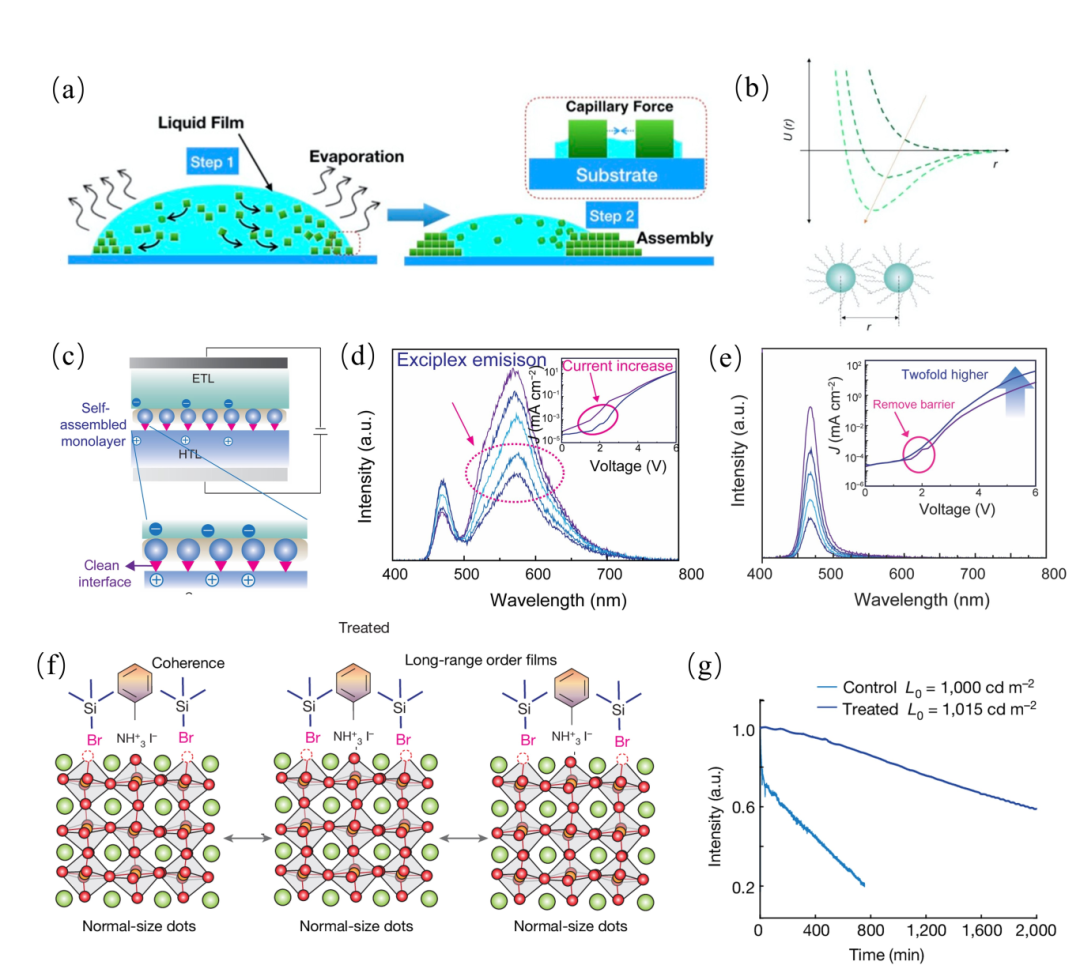

自组装技术作为一种高效的“自下而上”的方法,通过溶剂蒸发或改变反应系统的极性,促进PQDs的有序排列。随着溶剂的逐步蒸发,量子点之间的相互吸引力增大,最终形成有序的超晶格结构。这种排列有助于降低缺陷密度,优化光电性能,并提高器件的长期稳定性。通过调整量子点的表面配体和排列方式,可以显著改善电流注入和发光效率,此外,当量子点的自组装层厚度控制在约5 nm时,可以避免空穴传输层和电子传输层之间的不良相互影响,从而减少激子复合现象。

图3:(a) 与溶剂蒸发相关的毛细管力的示意图;(b)在自组装过程中,纳米晶体在粒子间分离距离r处从起点到终点的有效对相互作用势U的演变;(c)相容性配体策略的示意图;(d)在不同电流密度(10 ~ 40 mA·cm-2)下,单层LED的EL(插图表示单层LED的注入势垒降低);(e) 单层LED显示Rec.2100颜色精确的蓝光发射。(插图示出了加倍的电流密度和降低的注入势垒);(f)长程有序控制策略示意图;(g) LED器件的操作稳定性

总结与展望

在PQDs器件的应用中,实现高效且稳定的发光面临诸多挑战,如缺陷、离子迁移、载流子注入不平衡以及量子点薄膜的长程有序性较差等。为了解决这些问题,研究者们提出了多种优化策略,如配体工程、界面钝化技术以及自组装策略等,取得了显著进展。这些方法有效提高了PQDs的稳定性和光电性能,推动了Pe-QLEDs技术的发展。

此外,Pe-LEDs在未来显示技术中具有巨大的潜力,尤其是在可见光之外的其他波长(如近红外和中红外)的应用。虽然FAPbI3QDs和锡基量子点能够实现近红外发射,但受限于带隙限制,FAPbI3只能实现约800 nm的近红外发射,无法满足更长波长的需求;而锡基量子点虽然可以实现最大950 nm的近红外发射,但其表面缺陷严重,导致较低的光致发光量子效率。为了解决这一问题,可以通过掺杂稀土元素(如Yb3+)来实现高达1000 nm的近红外发射和200 %的光致发光量子效率。然而,Yb3+引起的沉淀问题限制了其在近红外发光二极管中的应用。

Pe-QLEDs在稳定性和效率方面的提升必将推动其在显示和照明技术中的广泛应用,相信在不久的未来,随着材料体系的不断拓展和技术的不断创新,Pe-QLEDs有望在更广泛的波长范围内实现高效发光,开辟新的应用前景。

论文信息

李梦娇,王晔,王亚坤,廖良生.高效钙钛矿量子点发光二极管:挑战和优化[J].发光学报,2025,46(03):452-461.

DOI: 10.37188/CJL.20240276

https://cjl.lightpublishing.cn/zh/article/doi/10.37188/CJL.20240276/

最新动态

感谢您访问崇帆科技官方网站,如有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会尽快给予回复,谢谢!

移动版

官方公众号