新闻资讯

News

20

2025

-

08

可重构多功能集成光计算芯片

作者:

人工智能的发展正推动计算架构向更高性能、更低功耗和更强适应性不断演进。近年来,光子计算因其高速、并行、低功耗的特性被视为突破人工智能计算瓶颈的重要方向。但目前的集成光子芯片仍普遍存在结构固化、功能单一、模型切换能力弱等问题,难以适应多样化神经网络的运行需求。

近日,北京大学物理学院胡小永教授、杨起帆研究员、龚旗煌教授团队提出一种可重构多功能集成光计算芯片。该芯片基于创新的算法-硬件协同设计架构,结合交叉波导耦合的微环谐振器核心计算单元与光频梳光源,在统一的构型下支持全连接、卷积和门控循环三类主流神经网络模型的原位切换部署,实现了从图像、文本到语音等多模态任务的全面覆盖,展示出强大的计算灵活性与任务适应性。该方案为芯片级光子信息的高效多任务处理提供了有前景的解决方案。相关研究成果以 “Reconfigurable Versatile Integrated Photonic Computing Chip” 为题发表于eLight(入选两期卓越计划)。

光子芯片凭借低功耗、高速率和大带宽的优势,为人工智能计算开辟了新的路径。已有研究基于不同光子架构实现不同神经网络功能,例如基于马赫-曾德尔干涉仪的矩阵乘法运算、基于衍射单元的密集连接层等。然而,这些架构普遍采用单一模块对应单一模型设计方案,且主要适用于基于前馈神经网络的静态任务,难以满足复杂任务对动态信息处理和多模型部署的需求。近年来,混合光子架构尝试通过多模块组合提升系统功能,但其对微纳制造工艺提出更高要求,制约了实用化进程。因此,发展一种基于统一架构实现多模型原位切换部署、并同时支持静态与动态任务的多功能光子计算芯片,仍是当前集成光子计算领域亟待突破的核心难题。

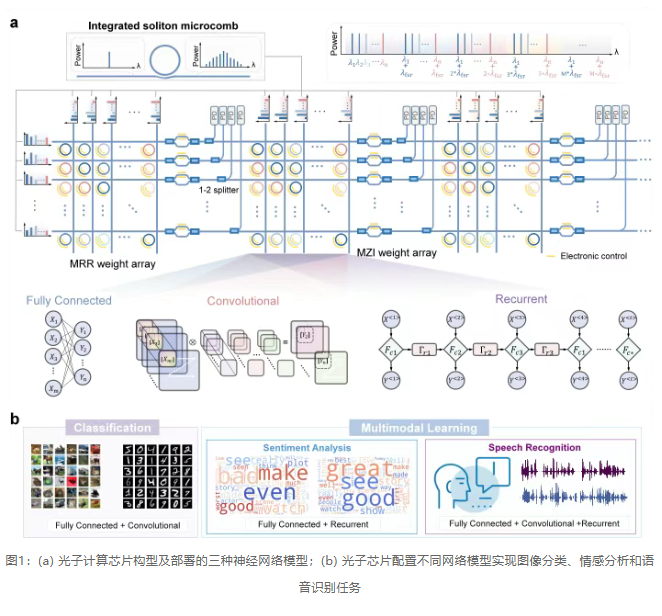

本文提出了一种全新的可重构多功能的集成光子计算架构(图1a):以可重构的微环谐振器(MRR)阵列与马赫-曾德尔干涉仪(MZI)阵列作为计算模块,结合光学频率梳作为光源,实现对大规模任务中各阶段计算需求的覆盖,包括特征提取、时序推理与输出决策。核心计算单元为基于十字交叉波导耦合的微环谐振腔,其通过调控交叉波导两个输入端口的信息编码方式,结合光学频率梳的波长复用机制与微环不同自由光谱程(FSR)之间的谐振对应关系,实现高效的并行计算。该方案支持在全连接神经网络、卷积神经网络和门控循环神经网络之间原位切换,兼顾包含静态和动态的图像、文本、语音等多模态信息处理(图1b),展示出芯片强大的计算灵活性与任务适应性。

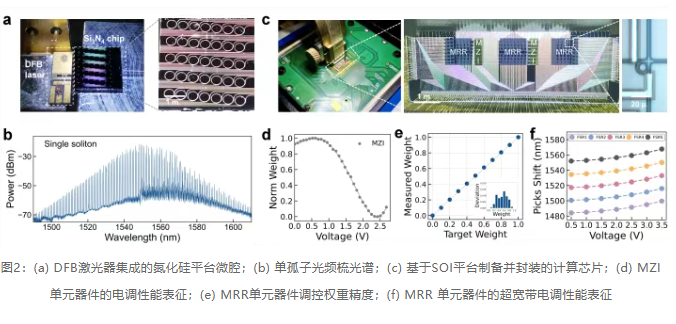

为验证所提出架构的可行性,研究团队采用基于DFB激光器集成的氮化硅平台微腔,生成单孤子光频梳作为光源(图2a),其FSR为100 GHz(图2b)。计算芯片基于SOI平台制备并完成封装(图2c),在尺寸为 3 mm × 8 mm 的芯片面积内集成了208个可重构光子器件。测试结果表明,该芯片内的MZI(图2d)与MRR(图2e)计算单元均可实现高精度的权重调控,且MRR的电调谐带宽超过5个FSRmrr(图2f),为跨多个FSRmrr通道的高并行度计算提供了可靠保障。在10 GHz的典型调制速率下,芯片的可调单元实现了高达2.45 TOPS/mm²的计算面积效率。

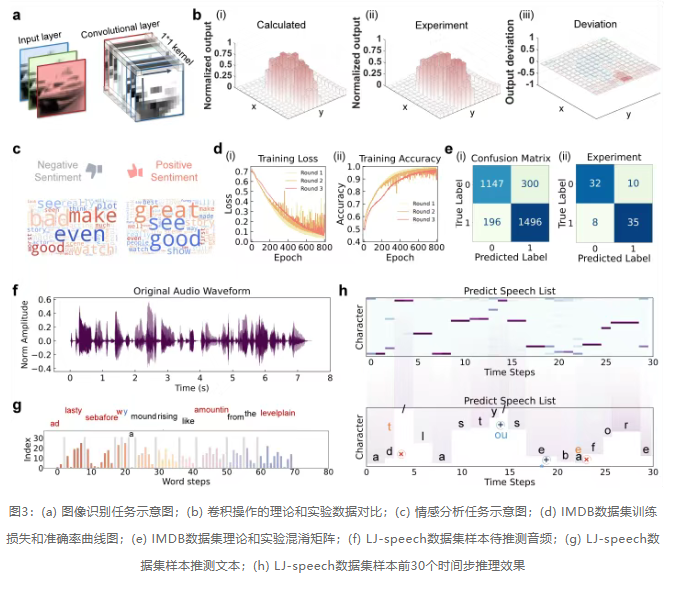

为全面验证所提出架构在多模态任务中的通用性与复杂性处理能力,研究团队在设计芯片上系统演示了三类代表性应用:图像识别(图3a)、情感分析(图3c)与语音识别任务(图3f)。其中,图像识别任务旨在评估所设计光子神经网络在典型计算机视觉场景下的训练效率与学习能力。研究团队在 MNIST 和 CIFAR-10 两个数据集上进行了实验(图3b),分别实现了 92.9% 和 56.6% 的测试准确率,即便在仅包含 81,920 个可训练参数的条件下,仍展现出优越的泛化性能与训练效率,充分体现了模型架构的先进性以及所设计芯片在光学计算中的潜力。在情感分析任务中,团队聚焦于网络对时序信息的处理能力。基于 IMDB 数据集构建的情感分类模型实现了 99.2% 的训练准确率与 80.8% 的测试准确率(图3d、e),进一步验证了该可重构光子架构在处理动态文本数据中的鲁棒性与适应性。在语音识别任务中,研究团队构建了集成全连接、卷积与门控循环网络的混合神经结构,演示了从语音波形到文本的完整端到端推理流程(图3g、h),验证了该光子神经网络在高度复杂计算任务中的广阔应用前景。三类任务的系统性实验不仅从静态图像到动态语言、再到语音大模型推理,全面覆盖了主流人工智能应用的核心计算路径,更实质性展现出所提出光子计算芯片在多模型原位切换方面的整体优势,为推动集成光子技术在新一代人工智能系统中的广泛部署提供了新范式。

本研究提出了一种可重构多功能集成光子计算芯片,在统一的构型下支持全连接、卷积和门控循环三类主流神经网络模型的原位部署,实现了从图像识别、情感分析到语音识别等多模态任务的全面覆盖。通过引入十字交叉波导结构与光学频率梳源,芯片在单一结构内实现了对不同波长与自由光谱程调控下的高并行光学计算,具有极强的模型灵活性和任务适应性。该成果为实现多模型原位切换、兼顾处理静态与动态任务的集成光子芯片提供了新范式,在推动集成光芯片人工智能计算的进程中具有重要意义。

上一条

下一条

上一条

下一条

最新动态

感谢您访问崇帆科技官方网站,如有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会尽快给予回复,谢谢!

移动版

官方公众号