新闻资讯

News

20

2025

-

08

可微分成像解锁全链路优化

作者:

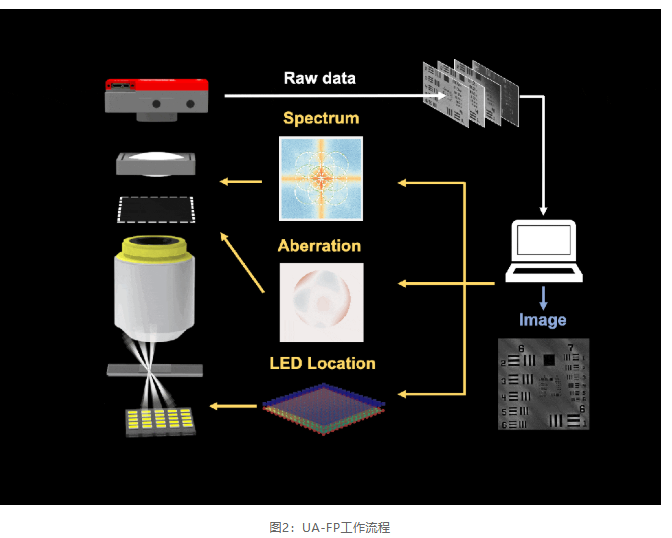

在计算成像领域,不确定性长期制约技术发展。为突破传统技术桎梏,香港大学ISL实验室在Edmund Y. Lam教授的带领下,联合四川大学、清华大学的科研团队展开协同攻关,成功研发出不确定性感知傅里叶叠层成像(Uncertainty-Aware Fourier Ptychography,UA-FP)技术。该技术借助可微分编程,同步构建多种系统不确定性模型,摆脱对复杂校准的依赖。面对系统失准、光学像差或低质量数据等情况,它能同步优化图像内容与系统参数,实现高质量重建,显著提升成像精度。凭借创新的不确定性管理策略,UA-FP 在生物成像、遥感、半导体检测等领域实现重要技术突破。

在现代成像技术的发展浪潮中,计算成像以其光学系统与算法联合设计的独特模式,彻底颠覆了传统成像理念,已然成为现代成像技术体系中至关重要的一环。傅里叶叠层成像(Fourier Ptychography)作为计算成像经典技术,凭借强大的多场景跨尺度适应能力,在材料科学的高精度微观成像、生物组织样本的相位成像以及遥感合成孔径成像等诸多领域大放异彩。

技术难点与挑战

但计算成像领域长期面临一个棘手的普遍难题——系统不确定性,傅里叶叠层成像也不例外。从光学光源和元件的不完美,到系统校正环境的限制;从复杂多变的成像条件,到相机离散化特性与噪声的干扰,甚至人类对物理原理认知的局限,都成为不确定性的来源。这些因素相互交织,致使系统失准、光学像差出现,数据质量大打折扣,使得物理系统与数学模型之间产生偏差,严重制约了成像性能和整个计算成像领域的发展。传统的手动校准、像差校正和降噪等独立技术,虽各自发挥一定作用,但不仅增加了系统复杂性,还难以应对多种不确定性因素的相互影响。

为突破传统技术桎梏,研究人员成功研发出不确定性感知傅里叶叠层成像技术。该技术依托前沿的可微分计算成像范式,创新性地实现了系统不确定性的同步建模与优化,彻底颠覆了传统成像技术的固有局限。无需依赖精密校准流程与高端光学组件,UA-FP 依然能够大幅提升图像重建质量,为计算成像领域开辟了全新的技术路径。

研究亮点

不确定性感知傅里叶叠层成像技术的核心优势,在于构建了全局可微分的成像模型。该模型通过将系统失准、光学像差、数据质量等多种不确定性因素进行参数化处理,整合到同一优化框架中进行综合考量,实现了对多重不确定性的同步建模,从而确保成像系统在复杂环境条件下依然能够稳定运行。

与此同时,不确定性感知傅里叶叠层成像技术构建了自校准反馈循环机制,该机制能够在图像内容优化与系统参数优化之间进行智能切换,通过自动化的迭代过程不断提升图像重建质量,极大地增强了成像过程的自主性与准确性。自动微分技术的深度应用,更为这项技术赋予了强大的优化灵活性,使其能够根据不同的成像需求,对各类损失函数和正则化项进行动态调整与优化,彻底突破了传统成像算法中固定损失函数的局限性。

实验结果充分验证了不确定性感知傅里叶叠层成像技术的卓越性能。即使采用低成本硬件设备,且未经过精细校准,该技术依然能够有效校正系统失准与光学像差问题,从低质量的原始数据中重建出高质量的图像。面对系统失准、光学像差以及传感器数据质量不佳等复杂状况,这项技术展现出了强大的环境适应性,能够稳定输出优质的图像重建结果。此外,不确定性感知傅里叶叠层成像技术还放宽了传统傅里叶叠层成像算法中对亚谱重叠率的严苛要求,并通过计算谱扩展的方式,实现了超越物理衍射极限的分辨率突破,为成像技术发展带来了全新的可能性。

更为重要的是,不确定性感知傅里叶叠层成像技术能够将光学元件自身缺陷和系统失准所导致的误差进行有效分离,这一特性使其有望将傅里叶叠层成像系统的应用领域,从传统的图像采集拓展到光学元件的检测与评估,为相关领域的技术发展提供新的方向。

应用前景与未来展望

目前,UA-FP 技术在傅里叶叠层显微镜领域展现出其强大的技术实力,不过这仅仅是它的初步展现。凭借着能够精准处理多种系统不确定性、实现超分辨率成像等独特优势,UA-FP 技术有望在多个领域实现重大突破。在半导体检测领域,它可以凭借高分辨率和强大的系统误差校正能力,精准检测微小缺陷,提升产品质量把控水平;电子叠层照相面临复杂的电子光学系统成像难题,UA-FP 技术在处理光学像差和数据质量问题上的优势,使其具备解决这些难题的潜力;在大尺度 FP 应用中,该技术放宽亚谱重叠率要求和扩展计算谱的能力,能够有效提升成像效率和质量,开拓更广阔的应用空间。

计算成像长期以来饱受系统失准、光学像差和数据质量欠佳等问题的困扰,这些问题严重阻碍了成像技术的发展和应用。UA-FP 技术则精准地针对这些痛点,通过创新的不确定性同步建模与优化机制,有效解决相关问题。因此,UA-FP 技术极有可能发展成为一个通用的不确定性管理框架,为生物成像、遥感、空间成像等众多前沿领域提供强大的技术支持。

UA-FP 技术之所以能够取得成功,背后是该研究团队自 2021 年起开启的对可微分成像[1]、[2]的探索和深耕。可微分成像建立在可微分编程的坚实基础之上,它将成像过程巧妙地构建成一个可微分的计算图,实现了从物理编码环节到计算解码阶段的全链路优化。该研究团队前期在可微分全息术[3]、可微分超像素分辨率无透镜成像[4]、可微分高密度三维粒子追踪[5]等多个研究方向对该技术进行了探索和实践验证,充分证明了其卓越性。

可微分成像所展现的强大实力,很大程度上要归功于可微分编程。正如Yann LeCun在Facebook上所言:"Deep Learning est mort. Vive Differentiable Programming!"(深度学习已死,可微分编程永生!)——这一振聋发聩的宣言精准揭示了技术发展的本质。可微分编程作为一种更为广泛的编程范式,建立在自动微分的坚实基础之上。深度学习则可视为可微分编程在人工智能领域的一种特定应用。这一技术谱系中,反向传播自动微分的开创性贡献者分别斩获2018年图灵奖和2024年诺贝尔物理学奖——这两项国际顶尖荣誉的加冕,不仅是对可微分编程理论价值的高度认可,更印证了其在推动科学与技术进步中无可替代的重要地位。

如今,基于可微分编程的可微分成像技术,已成为计算成像领域的关键力量。可微分成像技术的价值远超不确定性感知计算的范畴,其核心意义在于构建起计算成像领域的多维融合生态:它打破了硬件设计与软件重建的边界,实现设备端与算法端的无缝协同;贯通数值优化与机器学习,持续驱动算法性能迭代升级;将数学理论、信息论与物理实现深度耦合,让抽象概念转化为切实可行的技术方案;更促进光学、材料学与计算学科的交叉融合,彻底消弭学科间的技术壁垒。在这一技术的串联下,计算成像各关键模块形成了协同进化的良性循环,成功攻克全链路优化这一行业难题。当前,可微分成像正以颠覆性创新重塑计算成像行业格局。凭借其独特的技术架构,该技术不仅为数字孪生与成像技术的融合[2]提供了清晰的技术路径,更为AI + Science在成像领域的发展开辟了全新维度。展望未来,随着技术的持续演进,可微分成像有望在基础科研与产业应用中不断突破,催生更多具有变革性的创新成果,为各领域发展解锁无限潜力。

下一条

下一条

最新动态

感谢您访问崇帆科技官方网站,如有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会尽快给予回复,谢谢!

移动版

官方公众号